客殿内の、賢人の間の西隣にある仏間の厨子でお祀りされ、年に一度、節分の日の法要の際にだけ開扉される秘仏です。 元々は、高さ約80メートルと考えられている八角九重塔などを有し、「国王の氏寺」と称されていた日本屈指の大寺院、法勝寺の仏像で、天正18年(1590)、後陽成天皇の綸旨によって西教寺第9世真智上人が法勝寺を併合した際に移されたという由緒をもっており、仏間には「法勝寺」の扁額が掲げられています。 本像は、木造・漆箔・彫眼で、肉鬢が高く丸い顔の中央に目・鼻・口を集めて、端正な面立ちながら意思的な印象を醸し出しています。 首は太く、肩幅もあり、衲衣をつけて結跏趺坐しています。 印相は両手の臂を膝より高く離し、胸前で左の掌に薬壺をのせ、右手は五指を伸ばしてこれに近づけています。 平安時代後期の余風をたたえた鎌倉時代初期に制作された仏像の、代表的な例といわれています。

伏見桃山城

京都市伏見区東伏見山に豊臣秀吉が文禄1年(1592)から築いた城。1596年地震で倒壊、木幡山に移して再建。京都の関門を占めた。後に江戸幕府が廃棄、その遺構は大徳寺・西本願寺・豊国神社などに移されて現存。

この言葉が使われている文化遺産

南宋

中国の古代王朝。金によって北宋が滅ぼされた後に成立。その文化的遺産は明や日本の中世文化に深く継承された。1127–1279。

この言葉が使われている文化遺産

天台宗

中国の天台智者大師智顗を高祖とし、『法華経』を根本経典とし伝教大師最澄を宗祖とする宗派。比叡山延暦寺(滋賀県大津市)を総本山とする。

この言葉が使われている文化遺産

天台大師・智顗

中国天台宗の開祖。智顗。智者大師。538-597年。

この言葉が使われている文化遺産

鎌倉時代

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、元弘3年(1333)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

この言葉が使われている文化遺産

外陣

寺社の内部で、本殿・本堂の神体・本尊安置の場所である内陣の外側にあって、一般の人々が拝礼するところ。

この言葉が使われている文化遺産

内陣

寺社の内部で、神体または本尊を安置してある奥の間。

この言葉が使われている文化遺産

曼荼羅

密教に登場する諸尊を教理にしたがって絵にしたもの。 マンダラはサンスクリット語で「本質を有するもの」の意。

この言葉が使われている文化遺産

當麻寺

奈良県葛城市にある古寺。白鳳時代の創建とされる。當麻曼荼羅と中将姫伝説により浄土信仰の聖地として知られる。

この言葉が使われている文化遺産

当麻曼陀羅

當麻寺に伝わる日本仏教美術の傑作。阿弥陀如来の西方極楽浄土を視覚的に描いた名品で、浄土信仰の象徴とされる。

この言葉が使われている文化遺産

観音菩薩

大乗仏教において「慈悲」を象徴する菩薩。時代・宗派を超えて絶大な信仰を集める。多様な姿で衆生を救済する存在とされる。

この言葉が使われている文化遺産

勢至菩薩

大乗仏教において「智慧」を象徴する菩薩。智慧の光で衆生の迷いを照らし、極楽浄土への導きを助ける存在とされる。

この言葉が使われている文化遺産

阿闍世太子

古代インド・マガダ国の実在の王。父王を殺して即位したが、後に釈迦に帰依して善政を行ったとされる。仏教では悪人往生や懺悔による救済の象徴的人物。

この言葉が使われている文化遺産

十六観想

『観無量寿経』に説かれる修行法。阿弥陀仏の極楽浄土を16段階にわたって心に観じる瞑想法。

この言葉が使われている文化遺産

衆生

人間だけでなく、動物、餓鬼、地獄の存在、天人、阿修羅など六道すべての存在。仏や菩薩が救済すべき存在として説かれる。

この言葉が使われている文化遺産

浄土信仰

仏や菩薩が住む浄土世界に往生することを願う信仰。浄土には、阿弥陀仏の極楽浄土、薬師仏の瑠璃光浄土、弥勒菩薩の兜率天、観音菩薩の普陀落山などがある。

この言葉が使われている文化遺産

鎌倉時代

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、元弘3年(1333)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

この言葉が使われている文化遺産

平安時代

桓武天皇の平安遷都(794)から鎌倉幕府の成立(1185)まで約400年の間、政権の中心が平安京(京都)にあった時代。ふつう初・中・後の3期、すなわち律令制再興期・摂関期・院政期(末期は平氏政権期)に分ける。平安朝時代。

この言葉が使われている文化遺産

南北朝時代

後醍醐天皇が挙兵した1331(元弘1、元徳3)から、足利尊氏が持明院統の光明天皇を推挙して北朝をたて、後醍醐天皇が吉野へ移って南朝を立てたことから南北朝時代の呼び方があるが、1392(明徳3、元中9)の南北両朝の講和が成立するまでの間を言う。

この言葉が使われている文化遺産

元

モンゴル帝国のフビライが建てた中国初の異民族王朝で広大な領土を支配した。ユーラシア規模の交易や文化交流が活発化し、仏教文化や出版事業も発展した。1271-1368。

この言葉が使われている文化遺産

踏割

蓮華台中央の蓮弁が左右に割れた部分。仏の存在感を強調する装飾的意匠。

この言葉が使われている文化遺産

蓮華台

仏像や菩薩像が坐したり立ったりする際に、その下に設けられる蓮の花を模した台座のこと。仏教において蓮華(蓮の花)は、清浄・神聖・悟りの象徴とされ、泥中から美しい花を咲かせるその姿が、俗世にあっても汚れずに悟りに至る仏の存在と重ねられる。

この言葉が使われている文化遺産

来迎印

阿弥陀如来が極楽へ迎えに来るときに結ぶ手の形。往生の確信と安心を与える重要な視覚表現。

この言葉が使われている文化遺産

金泥

金粉を溶いた絵具。仏教経典や仏画の荘厳に用いられる伝統的装飾技法。

この言葉が使われている文化遺産

真源上人

織田信長による元亀2年(1571)の比叡山焼き討ちで、西教寺本堂も焼失したが、その後、本堂の再建と寺勢の回復に尽力した。生年不詳-1578。

この言葉が使われている文化遺産

釈迦如来

仏教の開祖である釈迦牟尼の尊称。人間界に生まれ悟りを開いた歴史的仏。

この言葉が使われている文化遺産

光背

仏像や菩薩像の背後に設けられる光の表現。仏の神聖さや霊的な力を示す意匠。

この言葉が使われている文化遺産

鉄鉢

この言葉が使われている文化遺産

宋

10〜13世紀に栄えた中国の王朝。大きく「北宋(960–1127)」と「南宋(1127–1279)」に区分される。禅宗や宋版経を通じて交流が深まり、日本中世文化に大きな影響を与えた。

この言葉が使われている文化遺産

隋

中国統一を果たした王朝。制度改革や仏教振興が進み、日本にも大きな影響を与えた。581-618。

この言葉が使われている文化遺産

三大祖師

日本天台宗の基礎と発展を支えた重要な3人の祖師。最澄(伝教大師)・円仁(慈覚大師)・円珍(智証大師)を指す称号。

この言葉が使われている文化遺産

如意

仏教法具の一つ。先端が曲がった杖のような形状を持ち、儀礼・法会・読経・講義などで用いられる。願いを叶える象徴として知られる。

この言葉が使われている文化遺産

張思訓

南宋の佛画家。1195年に制作された『智者大师像』などで知られる。生没年不詳。

この言葉が使われている文化遺産

延暦寺

滋賀県大津市の比叡山に所在する天台宗の総本山。

この言葉が使われている文化遺産

三井寺

滋賀県大津市にある天台寺門宗の総本山。

この言葉が使われている文化遺産

天台真盛宗

室町時代の僧・真盛上人が開いた天台仏教の流派。総本山は西教寺。戒律と念仏の実践を重んじる。

この言葉が使われている文化遺産

比叡山

京都市北東方、京都府・滋賀県の境にそびえる山。古来、王城鎮護の霊山として有名。山嶺に2高所があり、東を大比叡または大岳(848メートル)、西を四明岳(839メートル)という。東の中腹に天台宗の総本山延暦寺がある。

この言葉が使われている文化遺産

日吉大社

滋賀県大津市坂本に位置する古社。天台宗の総本山・延暦寺の鎮守社。全国に約3,800社ある日吉・日枝・山王神社の総本社。

この言葉が使われている文化遺産

日吉山王曼荼羅図

比叡山鎮守の日吉・山王権現の神々を仏像とともに描いた、神仏習合の曼荼羅図。

この言葉が使われている文化遺産

上七社

日吉大社の山王神群の一部。延暦寺と深く関わる神仏習合の重要な神々を祀る。

この言葉が使われている文化遺産

中七社

日吉大社の中央に位置する七社。神仏習合体系の中核として本地仏と対を成す。

この言葉が使われている文化遺産

本地仏

神の本来の姿とされる仏や菩薩。神仏習合の中核概念として中世信仰を支えた。

この言葉が使われている文化遺産

仏性

すべての衆生に仏となる本質が宿るとする大乗仏教の根本教義の一つ。

この言葉が使われている文化遺産

粘葉装

紙の裏同士を貼り合わせて作る冊子装。古代経典などに多く使われた装丁法。

この言葉が使われている文化遺産

水墨の山水画

この言葉が使われている文化遺産

山中長俊

織田・豊臣政権で要職を務めた戦国武将・大名。現在の滋賀県甲賀市を本拠とした。文化人としても知られる。西教寺に墓所が残る。1547–1607。

この言葉が使われている文化遺産

大谷刑部

豊臣政権下で活躍した戦国大名。大谷吉継。行政・軍事に卓越した手腕を発揮した。晩年は病に倒れ、容貌を白頭巾で隠して戦場に立った。関ヶ原の戦いでは西軍に属し、義に殉じて自刃した勇将として後世に強く記憶されている。1559頃–1600。

この言葉が使われている文化遺産

西教寺客殿

この言葉が使われている文化遺産

阿弥陀如来

西方にある極楽浄土の教主。あらゆる人々の苦悩と疑念を断ち願いを叶える如来。

この言葉が使われている文化遺産

比叡山焼き討ち

元亀2年(1571年)、織田信長の軍が比叡山延暦寺を攻めた戦い。信長軍は延暦寺の伽藍を焼き払い、山内の人々をことどとく殺害したといわれている。

この言葉が使われている文化遺産

織田信長

戦国時代を代表する武将。美濃の出身で、天下一統を目指し、永禄11年(1568)9月、室町将軍家の足利義昭を奉じて上洛の途についた。入京目前の9月24日、三井寺に陣をひき、光浄院を義昭の宿所に充て、自らは極楽院に入った。その後は近江に安土城を築き、諸国平定を進めるも家臣の明智光秀の謀反(本能の変)により天下布武への夢は、志半ばで潰えてしまった。(1534~1582年)

この言葉が使われている文化遺産

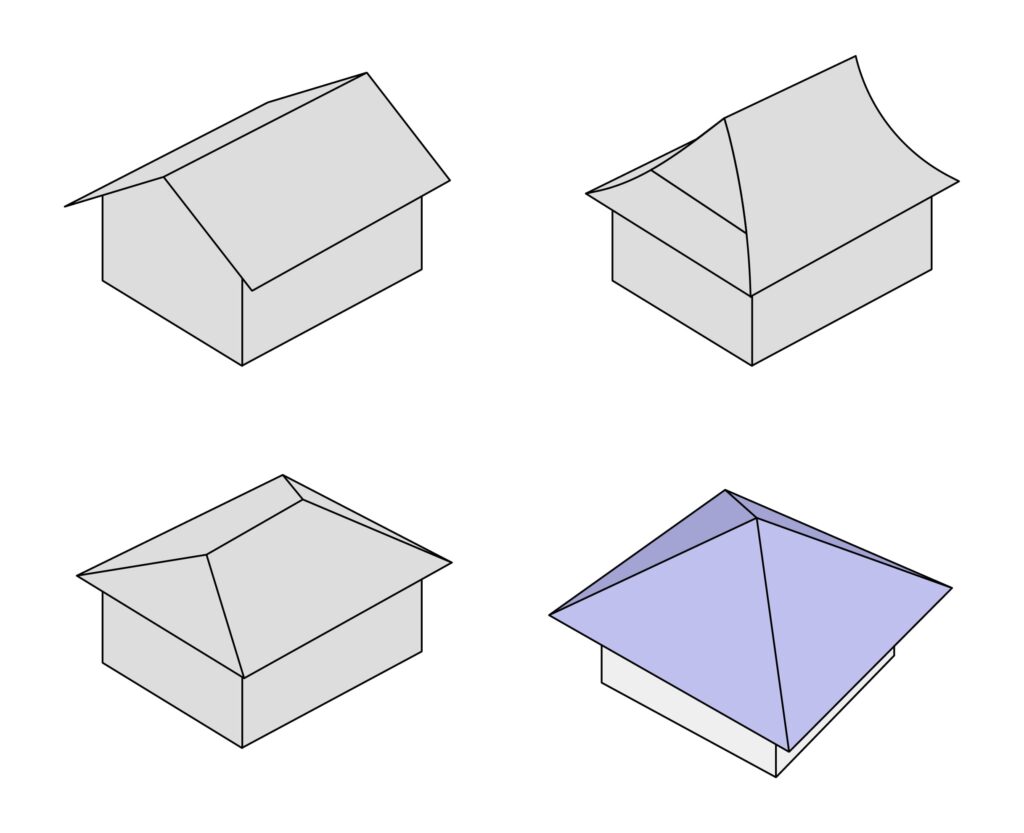

四脚門

本柱(親柱)を中心に前後に四本の控柱が立つ形式の門。控柱が四本あるので四脚門といい、社寺の表門に多く用いられる。本柱を円柱、控柱をやや細めの角柱とし、切妻屋根とする場合が多い。なお、前後に控柱が四本、計八本あるものは八脚門という。

この言葉が使われている文化遺産

江戸時代

徳川家康が慶長5年(1600)関ヶ原の戦で勝利を占め、1603年幕府を江戸に開いた頃から、慶応3年(1867)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間の称。徳川時代。

この言葉が使われている文化遺産

桟瓦

横断面が波形の瓦一種類だけを使う葺き方で、江戸時代に考案された。本瓦葺に比べて経済的なことから簡略瓦とも呼ばれていた。現在、町屋や住宅などで普通に葺かれているのが桟瓦葺である。

この言葉が使われている文化遺産

桃山

時代区分の一つ。16世紀後半、豊臣秀吉が政権を握っていた約20年間の時期。美術史上は安土桃山時代から江戸初期を含め、中世から近世への過渡期として重要。特に豪壮な城郭・殿邸・社寺の造営やその内部を飾る障壁画が発達。また、民衆の生活を示す風俗画の展開、陶芸・漆工・染織など工芸技術の進歩も著しい。

この言葉が使われている文化遺産

衲衣

人が捨てたぼろを縫って作った袈裟のこと。古くは、これを着ることを十二頭陀(ずだ)行の一つとしたが、中国に至って華美となり、日本では綾・錦・金襴などを用いた七条の袈裟をいう。

この言葉が使われている文化遺産

法勝寺

京都市左京区岡崎にあった白河天皇の御願寺。1077年(承暦元)金堂など落慶供養が行われ、講堂・五大堂・八角九重塔が建立されたが、1185年(文治元)地震により倒壊。1342年(康永元)の火災で大半を焼失し、応仁の乱以降廃絶した。

この言葉が使われている文化遺産

平安時代

桓武天皇の平安遷都(794)から鎌倉幕府の成立(1185)まで約400年の間、政権の中心が平安京(京都)にあった時代。ふつう初・中・後の3期、すなわち律令制再興期・摂関期・院政期(末期は平氏政権期)に分ける。平安朝時代。

この言葉が使われている文化遺産

寄木造

複数の木材を組み合わせて像の頭部や体幹部を造る木彫の技法。内部をくり抜いて重量を減らし、少ない木材で大きな像が造れるなどの利点がある。日本独自の技法で、平安時代中期から後期にかけて完成された。

この言葉が使われている文化遺産

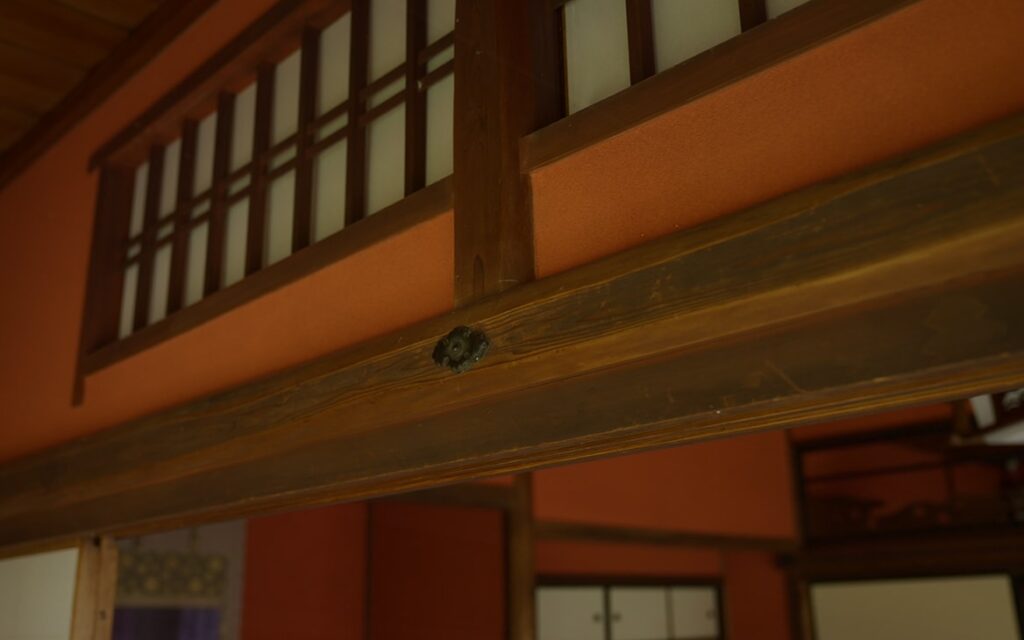

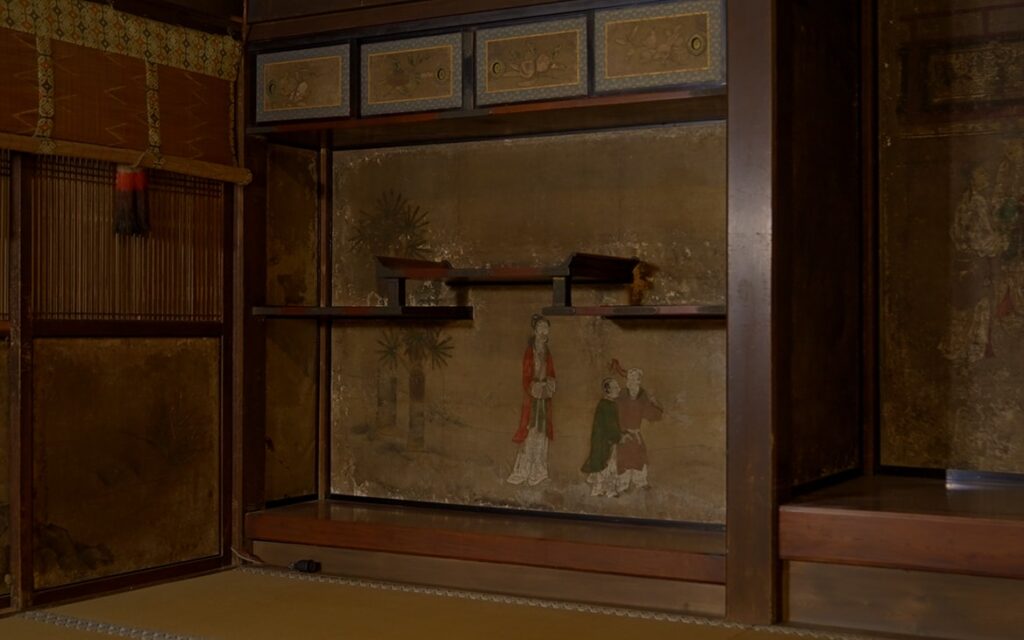

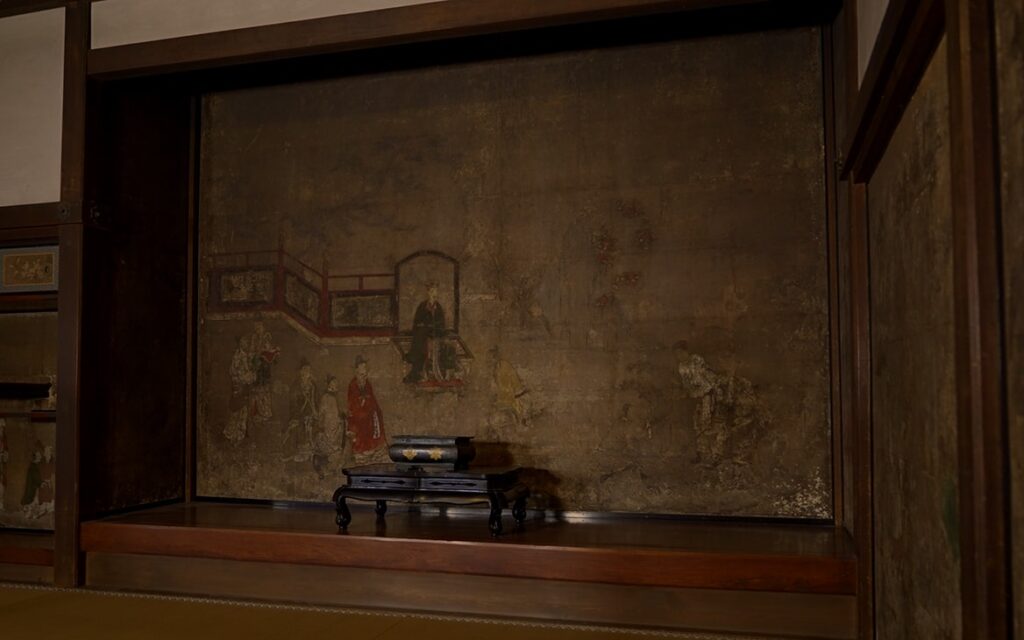

書院造

平安時代の貴族社会で生まれた寝殿造が社会の変化と共に発展し、鎌倉時代以降になると実権を握った武士の生活スタイル、ことに接客儀礼の必要性に対応し、また中国から伝来された禅宗建築の影響もあり、徐々に武家社会の邸宅として独自の様式を備えてきたものである。

この言葉が使われている文化遺産

伏見城

京都市伏見区東伏見山に豊臣秀吉が文禄1年(1592)から築いた城。1596年地震で倒壊、木幡山に移して再建。京都の関門を占めた。後に江戸幕府が廃棄、その遺構は大徳寺・西本願寺・豊国神社などに移されて現存。

この言葉が使われている文化遺産

安土桃山時代

時代区分の一つ。織田信長が足利義昭を奉じて入京した1568年から豊臣秀吉が亡くなった1598年、または徳川家康が征夷大将軍に任じられ幕府を開いた1603年までを指す。

この言葉が使われている文化遺産

真盛上人

天台真盛宗の祖。伊勢国(現在の三重県)の出身。1443年(嘉吉3)~1495年(明応4)。比叡山西塔で修学した後、1483年(文明15)西塔黒谷青龍寺に隠棲。專念仏を修した。坂本では生源寺に於いて『往生要集』を講じ、源信に傾倒し西教寺を復興して、戒称二門弘通の道場とした。勅諡は「円戒国師」「慈摂大師」。

この言葉が使われている文化遺産

徳政一揆

中世、売却地の取戻しや債券の債務の無効を定めた法令を「徳政」と称した。本来は仁政とか善政を意味する言葉で、為政者が困窮している民百姓を救済するために債務破棄や売却地の取戻しを認めるものであったが、徳政一揆は債務に苦しむ農民たちが実力行使で徳政の合法化を目指して起こしたもの。

この言葉が使われている文化遺産

恵信僧都源信

天台宗の僧。942年(天慶5)~1017年(寛仁元)。大和国出身、幼くして比叡山に登り、良源に師事し13歳で出家得度。山内の横川に住し、985年(寛和元)『往生要集』3巻を著し、浄土教の発展に寄与した。

この言葉が使われている文化遺産

元三大師

第18代天台座主。912年(延喜12)~985年(寛和元)。近江の生まれで天台教学を学び、横川に住まいした。正月三日に没したことからのちに元三大師と通称された。諡号は慈恵(僧正)。死後間もなく誕生や往生の奇瑞や験力が伝説化され、大師信仰につながった。

この言葉が使われている文化遺産

聖徳太子

名は厩戸(うまやど)。父は用明天皇、母は穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇女。574年(敏達3)~622年(推古30)。推古天皇の摂政となり、蘇我馬子とともに内外の政策にあたる。冠位十二階や十七条憲法を定めたという。特に仏教に帰依し、四天王寺や法隆寺を創建した。

この言葉が使われている文化遺産

裏堂(位牌堂)

本堂須弥壇の裏側。後門・後堂ともいう。行道するときにここを回り、またここより入退堂する。須弥壇裏の壁面には釈尊(または釈迦三尊)の壁画が多く見られるが、裏堂本尊ともいうように諸尊を祀るところもある。

この言葉が使われている文化遺産

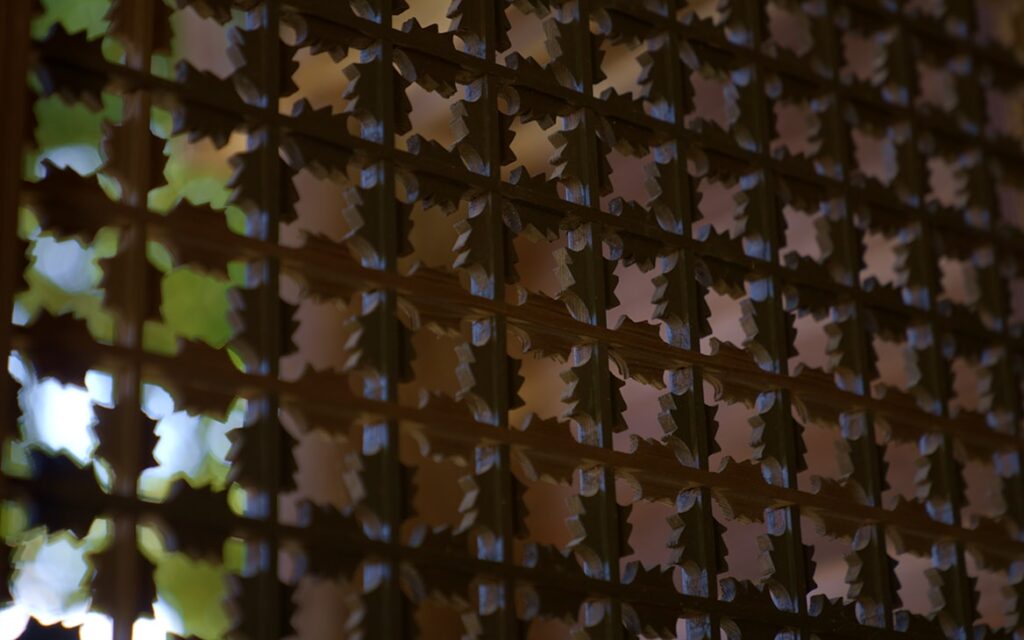

蟇股

二本の水平材の間に置かれ、カエルが股を広げたように曲線状に左右の両裾が広がった部材。また鏃(やじり)の形状のひとつである刃先が二股に分かれた雁股(かりまた)から転じたともいわれる。

この言葉が使われている文化遺産

文化財一覧

-

01

宗祖大師殿通用門

-

02

宗祖大師殿

-

03

宗祖大師殿唐門

-

04

宗祖大師殿水屋

-

05

本堂前手水舎

-

06

納骨堂

-

07

正教蔵

-

08

本堂

-

09

阿弥陀如来坐像

-

10

客殿

-

11

薬師如来坐像

-

12

客殿通用門

-

13

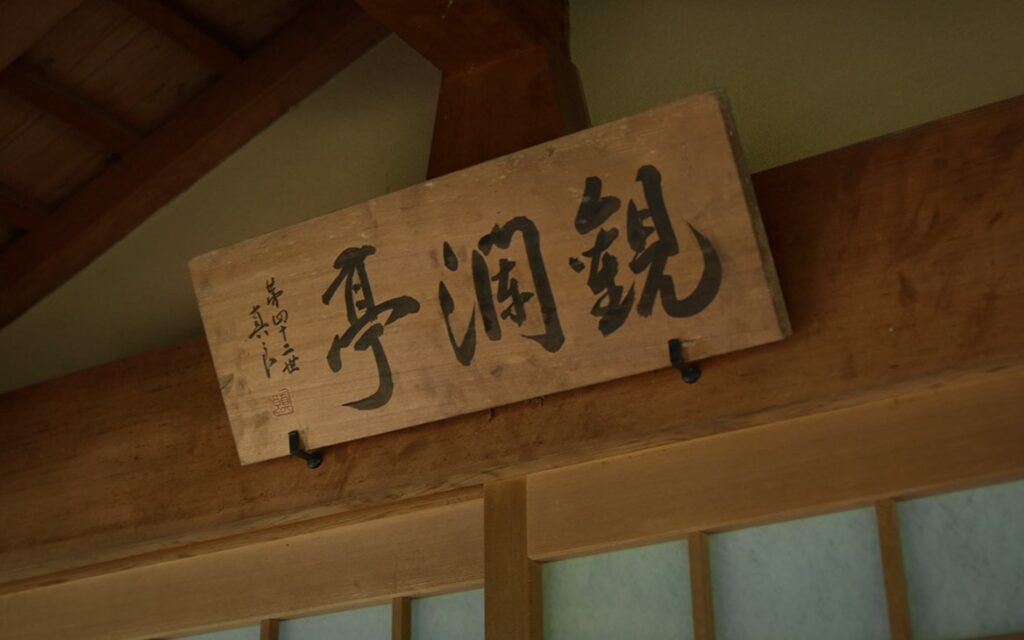

観瀾亭

-

14

書院

-

15

灌頂蔵

-

16

御廟

-

17

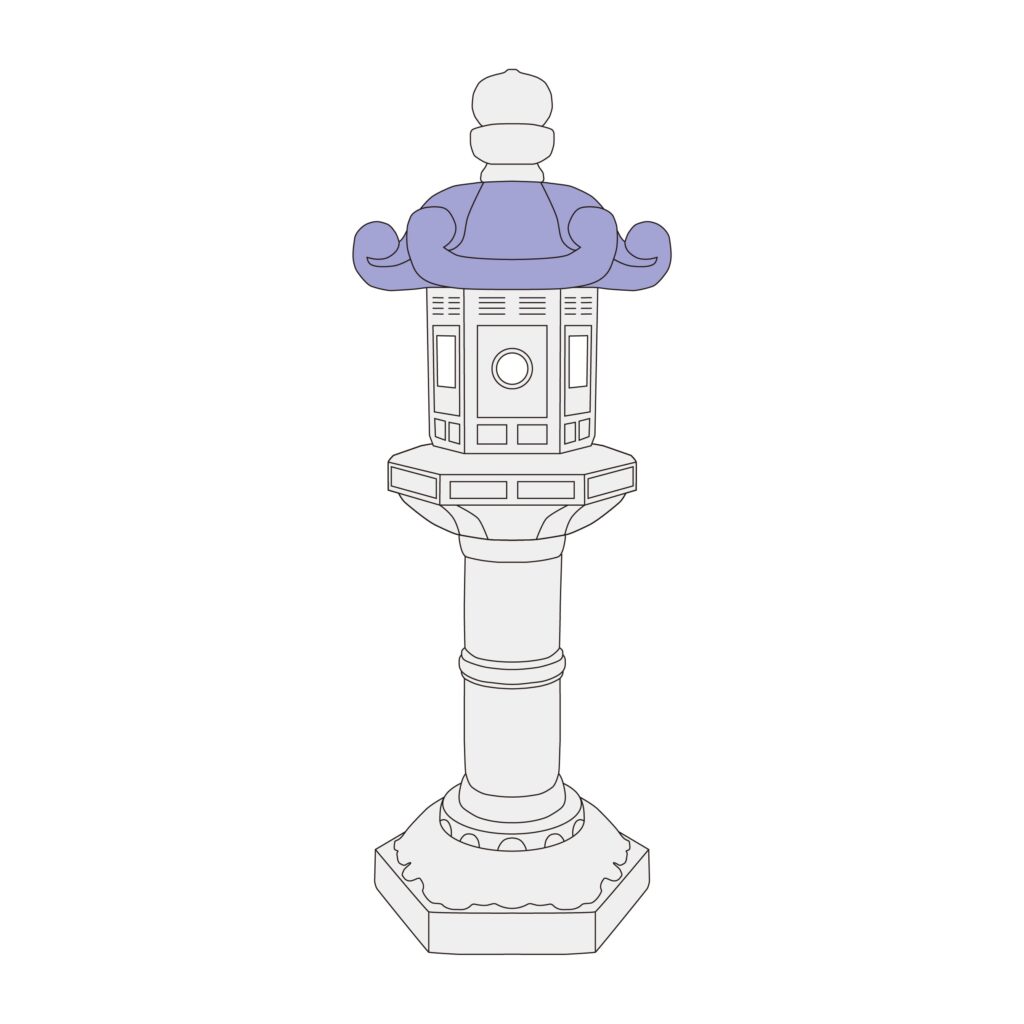

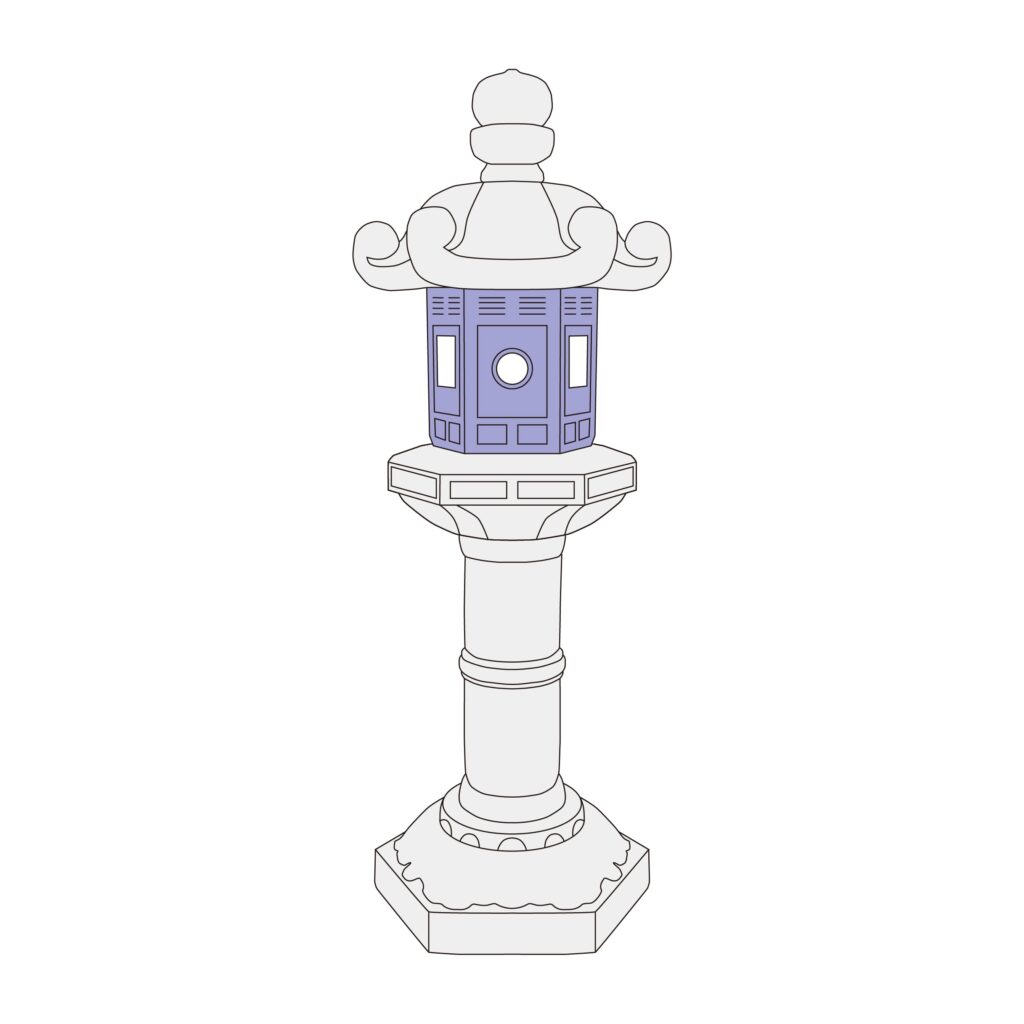

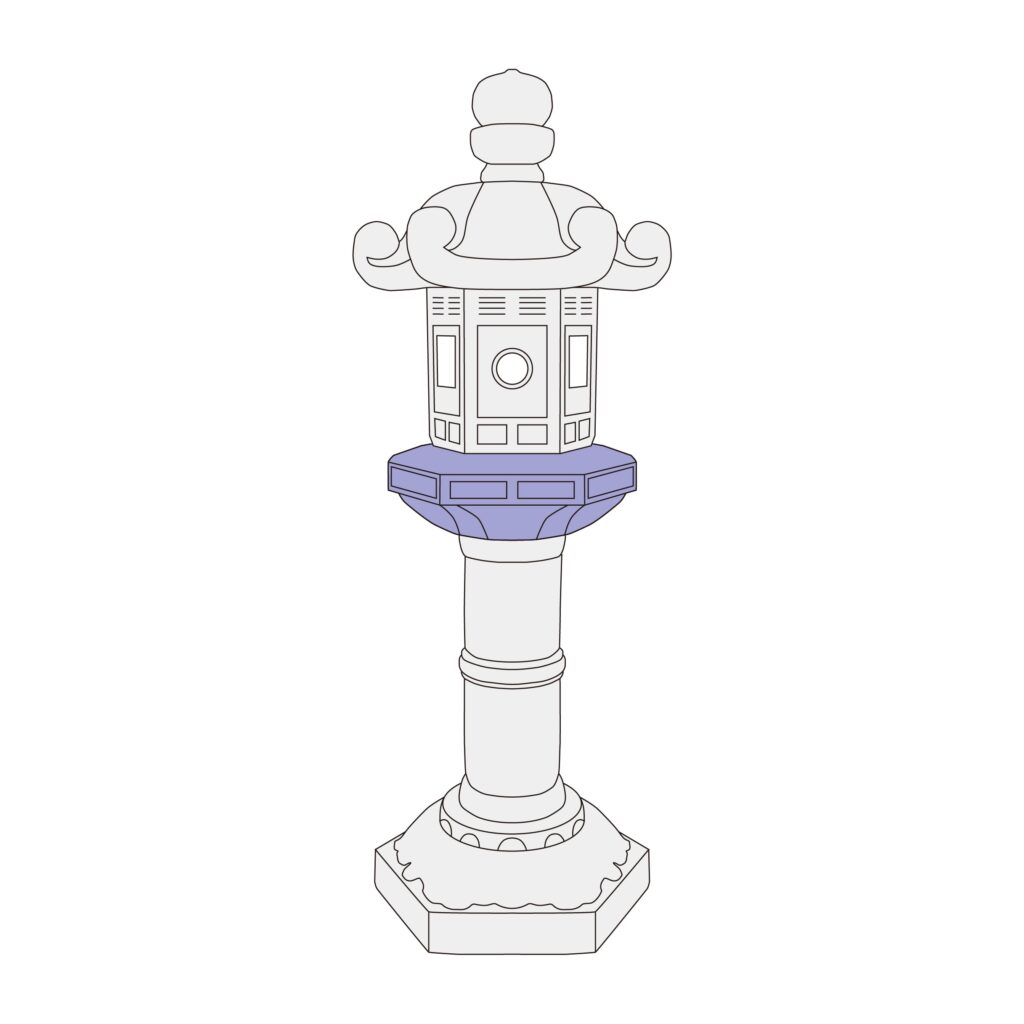

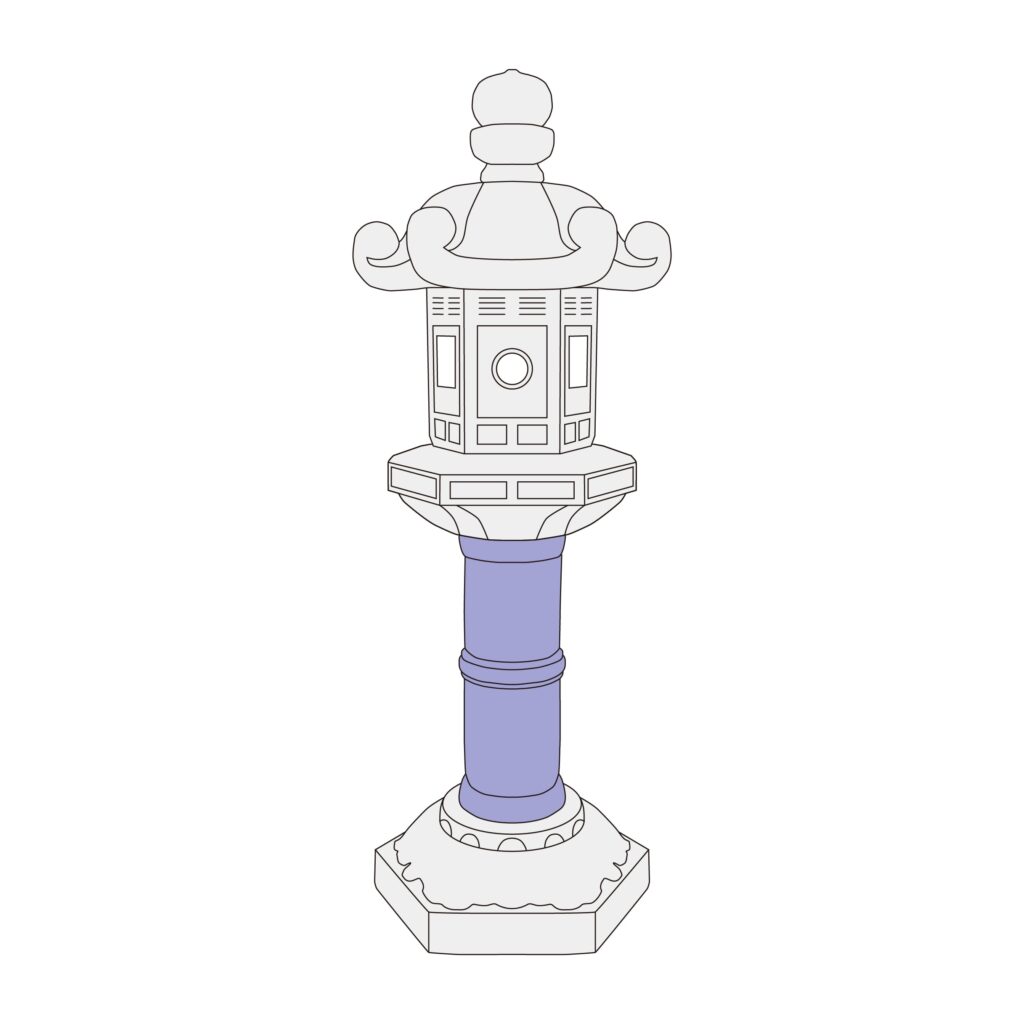

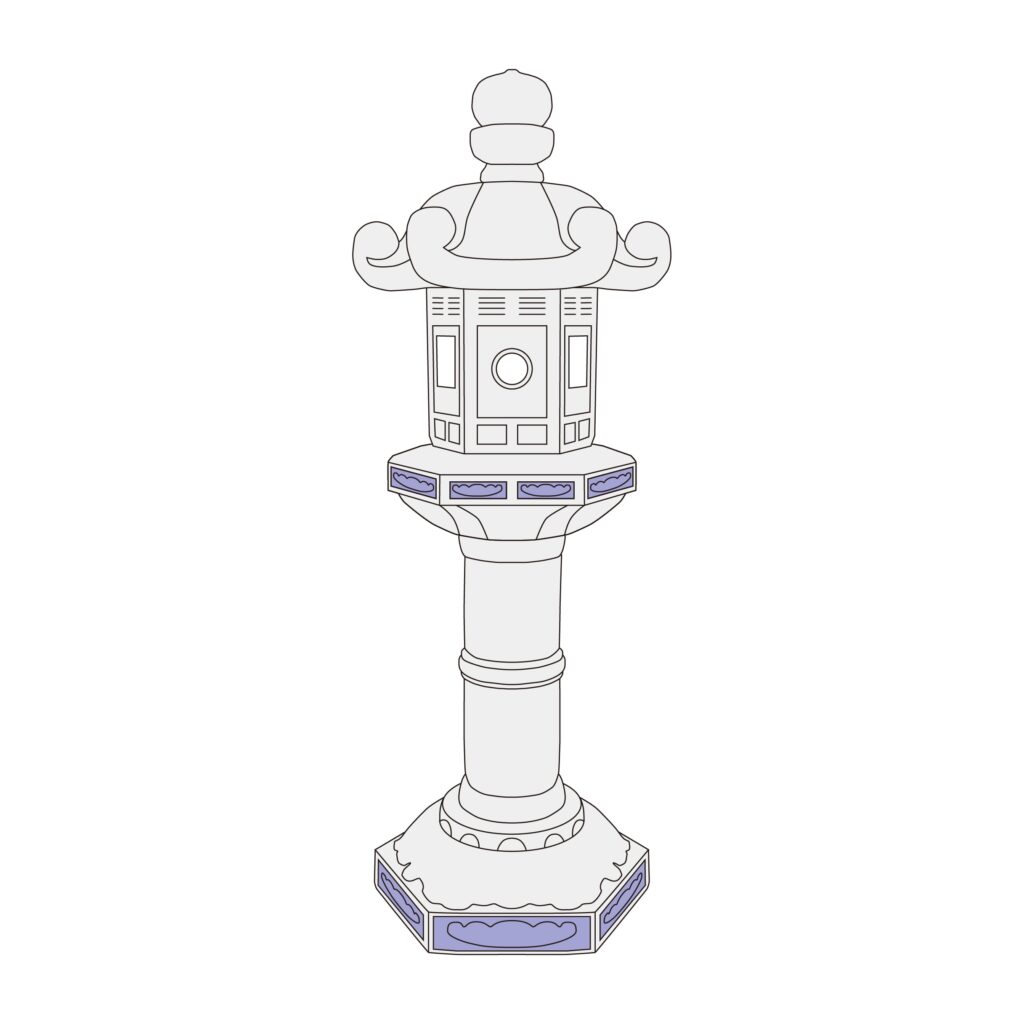

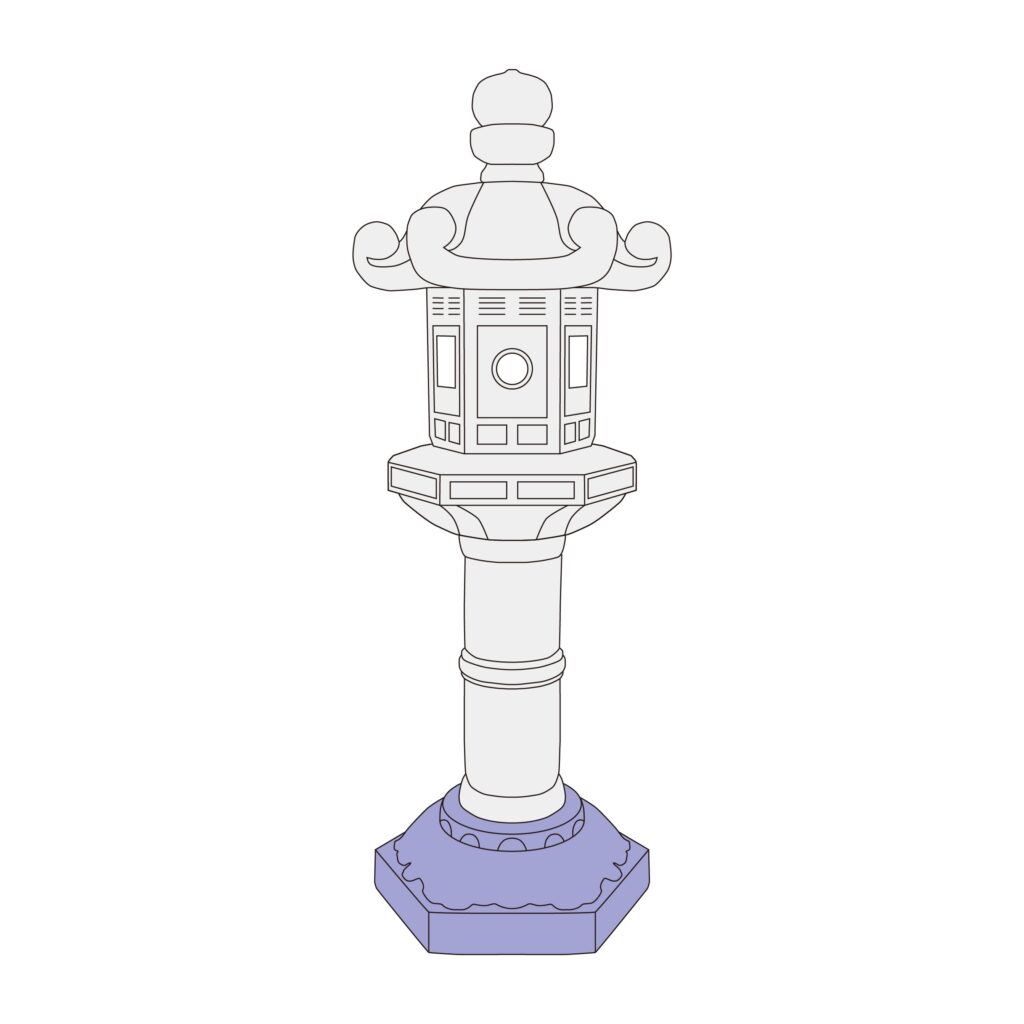

石燈籠

-

18

梵鐘

-

19

聖観音立像